Kleintierklinik

Wir bieten ein breites Spektrum an bildgebenden Verfahren, Weichteil- und Knochenchirurgie, sowie sämtliche Fachbereiche der modernen Kleintiermedizin.

Diagnostik

Ob bildgebende Diagnostik mittels Computertomografie, Ultraschall, digitalem Röntgen oder inhouse Laboruntersuchungen sowie eine Sektion – mit modernster Ausstattung stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

Mithilfe modernster Technologien bieten wir verschiedenste diagnostische Möglichkeiten.

Chirurgie

Wir bieten ein breites Spektrum an Knochen- und Weichteilchirurgie. Neben Eingriffen wie Kastrationen und Tumoroperationen bieten wir die Versorgung von Kreuzbandrissen, arthroskopische Gelenksoperationen, Neurochirurgie und minimalinvasive Laparoskopien.

Chirurgische Eingriffe führen wir nach neusten Techniken und Erkenntnissen durch. Zur Anästhesie bedienen wir uns der schonenden Inhalationsnarkose und vollständigem Narkosemonitoring.

Innere Medizin

Die Innere Medizin nimmt in der Tiermedizin einen hohen Stellenwert ein. Sie umfasst Onkologie, Endokrinologie, Kardiologie, Dermatologie uvm.

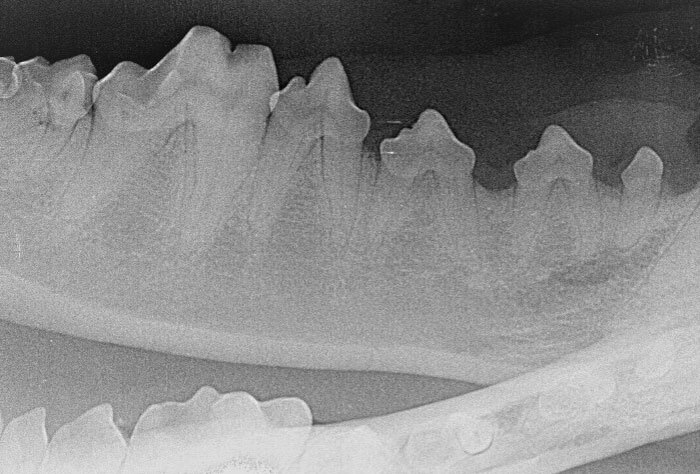

Zahnheilkunde

Für die Zahngesundheit Ihres Tieres sind wir bestens gerüstet. Dank digitalem Zahnröntgen lassen sich Erkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln.

Zahnerkrankungen sind schmerzhaft und mindern die Lebensqualität – wir sorgen dafür, dass sich Ihr Tier wohl fühlt.

Notfall- und Intensivmedizin

Bei Notfallchirurgie, Neonatologie oder Intensivmedizin ist schnelles Handeln gefragt. In lebensbedrohlichen Situationen ist schnelle Hilfe gefragt. Wir stehen Ihren Lieblingen 24h am Tag zur Seite.

Stationäre Unterbringung

Ihr Tier muss nach einer Operation oder als Notfall stationär untergebracht werden? Dank 24h-Betreuung ist Ihr Liebling bei uns rund um die Uhr gut versorgt.

Die Physiotherapie

Die Physiotherapie konzentriert sich auf die Rehabilitation unserer Patienten, sie stellt eine sehr wichtige Ergänzung zur Chirurgie und medikamentellen Therapie dar. Hauptziele der physiotherapeutischen Behandlung sind Schmerzlinderung und Schmerzfreiheit, der Erhalt und die Wiederherstellung der Beweglichkeit, sowie der Muskulatur und die Förderung physiologischer Bewegungsabläufe.

Die Prävention und Linderung altersbedingter Beschwerden stehen ebenso im Vordergrund, um die Lebensqualität unserer Patienten lange zu erhalten.

Unsere Leistungen im Überblick

In der Veterinärmedizin von A wie Augenheilkunde bis Z wie Zahnheilkunde decken wir sowohl im Kleintier-, als auch im Großtierbereich sämtliche Fachgebiete ab. Dank modernster Diagnostikmöglichkeiten und regelmäßiger Fort- und Weiterbildung bieten wir Ihren Tieren eine Rund-Um-Versorgung auf höchstem medizinischem Niveau.